2019年12月7日晚七点半,在电气与电子工程学院报告厅,一场灵魂与哲学的碰撞——《浮士德·美杜莎之筏》正在上演。

“你做过最疯狂的事是什么?”陈芊竹问,尹露璐笑道:“大概就是昨晚十二点还在这里排练,推翻了所有的舞台设计,重新编排已经排练了两个月的戏剧吧。”哲学系1701班陈芊竹在剧中饰演剧中浮士德的初恋玛加蕾特,汉语国际教育1701班的尹露璐是这部剧的编剧,同时也是梅菲斯特B和海伦的扮演者。

全场灯光一暗,观众眼睛盯着舞台,却不见演员,只听见一男一女的声音从观众席间传来。随着梅菲斯特A和梅菲斯特B从观众席间缓缓走上舞台,这场筹备了数月又推翻重排的大戏开始了。

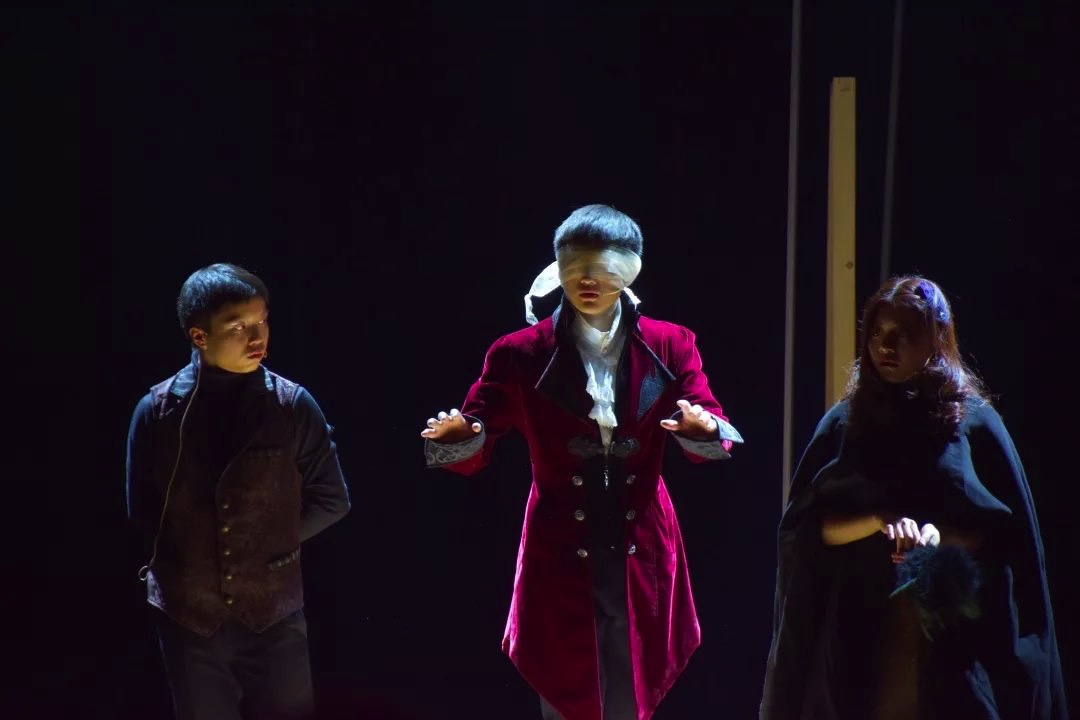

编剧将魔鬼梅菲斯特分为两人饰演,并且由梅菲斯特B的饰演者去饰演海伦。导演希望通过梅菲斯特A和梅菲斯特B一男一女的饰演,在呈现给观众一种震撼的舞台效果的同时引导观众思考善与恶的关系,“恶实质上是善的缺乏”。

魔鬼梅菲斯特与浮士德(李舒言 摄)

全剧分为五幕,以魔鬼与上帝将浮士德作为赌注打赌为序幕展开。百岁的浮士德与魔鬼签下契约,以灵魂为交换,重新体验生活。他追求浅层的男欢女爱,却让初恋玛加蕾特家破人亡;他热爱高贵典雅的海伦,与之欢爱却最终化为泡影。在一次次的选择中,浮士德不断试探、审视。历经悲欢离合之后的浮士德看清了自己的至高理想,要把志向转到造福人类的伟大事业上,最终天使用爱火打败了魔鬼。

浮士德与海伦(李舒言 摄)

观众在戏剧与哲学的海洋里畅游,为返老还童的浮士德见到纯洁的玛加蕾特说出的轻狂之语发笑,为强烈的戏剧冲突紧张不已,为梅菲斯特和浮士德充满哲学智慧的台词沉思。在紧凑充实、引人入胜的剧情中,两个小时很快过去了。戏剧终场,观众们却忘记了离席。当全场灯光亮起,报告厅大门敞开时,才有观众缓缓起身。

观众为情节吸引(赵博 摄)

《浮士德》是德国作家歌德创作于1808年的案头剧,即旨在供于阅读而不适于上演的文学剧本。全剧没有首尾连贯的情节,而是以浮士德思想的发展变化为线索。要搬上舞台,必须重新创造情节。

导演库惠君表示:“每一年的剧本都取材自经典,我想通过这些经典给大家传递美,传递哲学,给大家提供更多生活方式的可能性。”作为经典的《浮士德》成为了导演库慧君的心中执念。而她想通过《浮士德·美杜莎之筏》传达的不仅仅是一场善与恶的博弈,更是对我们“生而为人”的求索的哲学引导。

《美杜莎之筏》创作于1819年,画面描绘了在大海上漂浮着一只岌岌可危的木筏,海风鼓起床单做的桅帆,巨浪掀起的木筏在不停地颠簸。筏上的难民有的已奄奄一息,有的还在眺望远方。被簇举在高处的人挥舞着手中的红、白色布巾,不断向远方呼救。

《美杜莎之筏》与《浮士德》的结合,是剧组为具象地表现浮士德这一较为抽象的人物而设定的。在整个戏剧中,美杜莎之筏上的海难者扮演了多重角色,既是浮士德世俗生活的参与者,又是他一次次做出抉择时的旁观者。浮士德每一次做决断,就像美杜莎之筏上的幸存者为了自己的生存推下去一个人那样痛苦、煎熬。美杜莎之筏的融入,正是对浮士德这一形象的具象化。

海难者作为旁观者参与浮士德人生(李舒言 摄)

“第一稿剧本在暑假就已经写好了”,在这学期开学后的两个多月来,每周二和周六,来自人文学院、外国语学院、光学与电子信息学院等不同院系、不同年级的16名演员和导演库慧君一起在东五楼429室排练这场大戏。

每一次排练都是演员对浮士德世界的进一步探索,更是对“何以为人”这一问题思考的深入。为了呈现更完美的舞台,编剧对剧本进行了不下二十次的修改。甚至到了首映前夕,由于原定道具与舞台的难以融合,导演决定推翻所有舞台设计,重新编排。

在2018年的《你,莎士比亚》中,梅菲斯特A的饰演者刘书玮饰演的理查三世给观众留下了深刻印象。在今年接到梅菲斯特A的角色时,刘书玮尝试用饰演理查三世的角色的感觉去揣摩梅菲斯特,却把自己限制在了理查的阴影里。后来经过对剧本的研读,听库老师的讲解,在一次次的排练中揣摩,他才发现:“梅菲斯特虽然整天像个小鬼围着浮士德转,但他终究是恶魔中的尊者,绝对不能在气度上失了光彩。”正是有了这样的定位,才给观众呈现出了舞台上那个生动的,心思细腻的梅菲斯特A。

两个梅菲斯特的设定,使得刘书玮和尹露璐的配合显得尤为重要。要想在舞台上呈现出震撼的效果,他们在很多场合都需要统一表情和动作。一开始两人的默契度不高,排练时,两人通过做不同游戏等方法,经历了很长的时间才提高了默契度。

双目失明的浮士德与魔鬼(赵博 摄)

本次演出还有一个特殊的设计,剧组将从在抢票链接内提交门票信息的观众中随机抽一位,作为观众席唯一持有“锦鲤”入场券的幸运儿。“锦鲤”在演出当天可以免排队入场,获得最佳座席(可以携带一位同伴),并可以提前进入后台与演员、导演进行互动。作为“锦鲤”来自法学院法学1902班的侯同学表示自己很幸运能够提前入场,看到演员们的排练。接触到这场哲学大戏,是因为自己的哲学导论课的老师的推荐。自己虽然没有全部看懂,但已经基本掌握到了要传递的哲理,同时也对演出提出了自己的一点小建议:“如果台词能更精简一点,不那么晦涩,道具布置简单一点,转换迅速一点就更好了。”

生而为人,何以为人?库慧君和她的团队用哲学大戏引导着华中大学子,去探索“何以为人”的真谛。演后谈结束,哲学系副主任徐敏老师化用苏格拉底名言总结道:“未经审查、试探和诱惑的人生是不值得过的。”大戏终将散场,但何以成人的叩问永恒。

文章转自:HUST华中大记者团

学院微信公众号

学院微信公众号